- 2035年には人口の2分の1が独身世帯になる想定

- 身寄りのない独身者は老後になってから困難に直面する可能性がある

- 老後に安心・安全・楽しいシングルライフを送るための対策を紹介

結婚しない人たちが増えています。

独身者の暮らしは身軽で、お金も時間もすべて自分の好きなように使えるメリットがありますが、いつまでも独身者のメリットだけを享受し続けられるのでしょうか。

独身のおひとりさまが老後になった後には、若い頃には予想もできなかった困難に直面するかもしれません。

今回は独身の人が老後に起こり得るリスクについて解説します。自分の人生を選択した人は、その選択により生じるメリットもデメリットも把握しておきましょう。

目次

2035年には人口の4分の1が生涯独身に

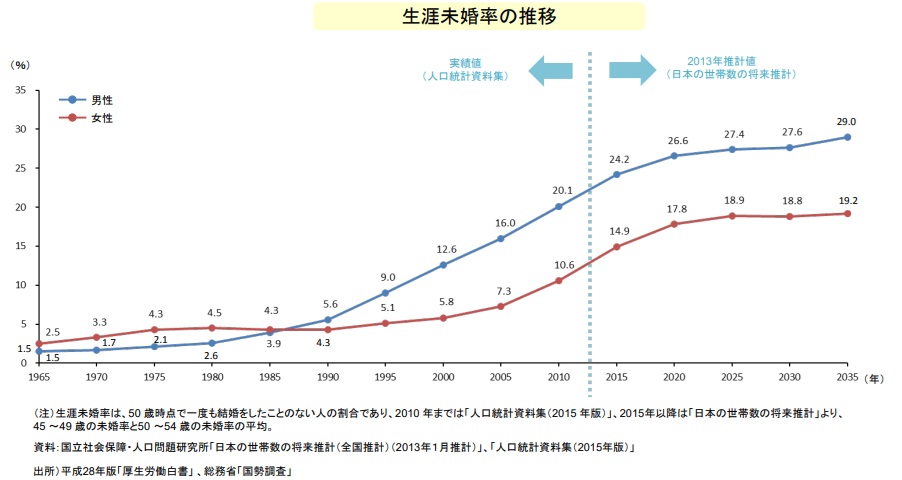

日本の生涯未婚率は、年を追うごとに増加しています。

国立社会保障・人口問題研究所の統計によれば、50歳以上で一度も結婚したことがない「生涯未婚者」の割合は、1965年時点では人口のわずか2%でした。

しかし1990年以降は特に男性の生涯未婚率が急激に増加し、2035年には日本の生涯未婚率が人口の4分の1を占めるだろうと推計されています。

生涯未婚者に加え、離婚や死別により配偶者がいなくなった人も独身者の数に含めると、なんと2035年には人口の半分が独身になるとも言われています。

独身者の老後については、いまや2人に1人が考えておかなければいけない時代なのです。

身寄りのない独身が老後に直面する問題

独身でも子どもがいる人は、年を取ってからも何かと頼れる人物がいると考えられます。

しかし生涯独身で子どもがいない人は、親や兄弟姉妹も高齢または亡くなっているために、老後に頼るべき人物がどこにもいないかもしれません。

身寄りのない独身者が老後に直面するかもしれない問題を5つ挙げてみました。

1.孤独

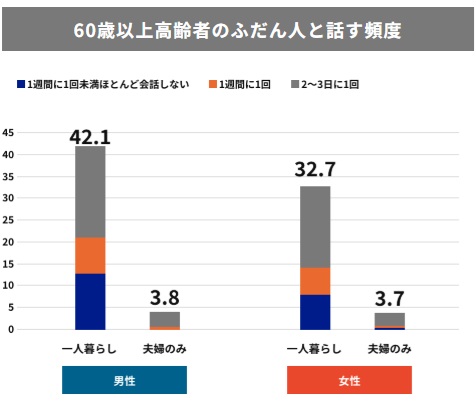

独り暮らしの高齢者は、人と交流する頻度が減ります。

60歳以上の高齢者が第三者と会話する機会について「2~3日に1回以下」と答えた人の割合は、男性42.1%、女性32.7%でした。

この割合は配偶者がいる高齢夫婦の世帯に比べて10倍近く大きくなっています。結婚している人は配偶者以外の第三者とも自然と交流でき、社会に参加する機会が増えると考えられます。

画像引用:三芳町社会福祉協議会|孤独・孤立は1.3倍~2.8倍の死亡リスクに

誰とも会話しない孤独な生活は、心身に悪影響をおよぼします。認知機能の衰えや高齢者ウツのリスクが高まり、健康を害する可能性があります。

2.老後資金の不足

老後資金が不足する問題は、特に女性が起こりやすくなります。

男性に比べて女性は非正規雇用の割合が大きく、給与水準も低くなりがちです。

1985年に制定された男女雇用機会均等法により、現在では男性に負けずに働いている女性も大変多くなりましたが、そろそろ老後を迎えようという1960年代生まれの女性は責任ある仕事を任せられないのが一般的でした。

現役時代の給与が低いため厚生年金の受給額も低くなり、国民年金に加入していた人はそもそも老後に生活していけるだけの年金が受給できません。

また女性は男性よりも平均寿命が長いため、必要な老後資金はその分だけ多くなります。

男性でも安心はできません。病気や介護が必要になったときに頼る相手がいない独身者は、サポートを民間サービスなどに依頼しなければいけないため、想定していたよりも出費がかさんで老後資金を圧迫する恐れがあります。

3.老後の住まい探しが困難

不動産を所有している人なら問題はありませんが、賃貸で暮らしている独身者は引っ越しの必要に迫られたときに住まい探しに苦労することになります。

高齢者世帯はマンションやアパートが借りづらいと言われています。独り暮らしの予定であっても家族を身元保証人にすれば審査が通りやすくなりますが、生涯独身の人は身元保証人を頼める相手が見つからないかもしれません。

高齢者の住まい探しについては以下の記事もあわせてご覧ください。

4.病気や認知症が悪化しやすい

独身で独り暮らしをしていると、心身に不調が生じたときに深刻化しやすくなります。

同居家族がいればいつもと違う様子にすぐ気づいてくれ、病院に行くようにうながしてくれますが、独り暮らしの人は自分の健康を自分で管理しなければいけません。

ただし認知機能の衰えに関しては自覚できないため、認知症になったとしても早期治療は難しくなります。第三者に気づいてもらえる頃にはだいぶ進行してしまっている危険性があります。

5.孤独死・孤立死の危険性

東京都監察医務院が令和3年(2021年)に取り扱った、自宅内での孤独死件数は8,691件でした。うち65歳以上の孤独死が7割を占めます。

参考 東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計(令和3年)東京都監察医務院上記の統計は東京都内だけの数字ですので、日本全国で考えると驚くほどの人が孤独死されていると考えられます。

独り暮らし、かつ社会的に孤立した独身者は、事故や病気で倒れても誰にも助けてもらえず死に至り、さらに死後も長期間発見されない危険性があります。

孤独死については以下の記事で詳しく解説しています。

独身者の老後はデメリットだけではない

上記では独身者に対して脅すようなリスクばかりを採り上げましたが、独身者の老後はリスクやデメリットばかりではありません。

若い頃と同じように老後も、独身ならではのメリットがあります。例を挙げれば以下のとおりです。

- 自分の生活スタイルや身の始末について自分で決定できる

- 年金や貯蓄を好きなように使える

- わずらわしい親族付き合いがない(少ない)

- 自分が他界した後でも家族の心配をしなくてすむ

- 恋愛が自由にできる

これまで独身だったとしても、運命の人はいつ現れるかわかりません。老後になってから素敵な出逢いがあり恋愛関係になったとしても、独身であれば誰も傷つけずにすみます。

シニアの結婚事情については以下の記事も参考になります。あわせてご覧ください。

独身者が老後を楽しむための対策

老後になっても安心して独身生活を楽しむためには、あらかじめの準備が大切です。

今のうちからしっかり対策をして、不安のない老後を過ごしましょう。

以下からは来るべき老後生活を楽しむために今からできる対策を5つご紹介します。

1.老後の資金計画を立てる

老後のためのお金をいくら用意しておけば良いか、あらかじめシミュレーションして資金計画を立てておきましょう。

将来もらえる年金受給額は、日本年金機構のねんきんネットで確認できます。年金受給額が想定よりも低い場合には仕事を継続して年金の繰り下げ受給がおすすめです。

公的年金に加え、iDecoの私的年金も受給できれば老後の暮らしはさらに豊かになります。iDecoの加入年齢は満60歳までですので、加入期限が迫っている人は早めにお申し込みください。

iDecoについて詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

2.老後の住まいを検討しておく

高齢になると足腰など身体が衰えるため、エレベーターがない2階以上の建物では生活が難しくなる可能性があります。

まだ身体が十分に動き、賃貸契約の審査もおりやすい現役のうちに、老後になっても住める場所に引っ越ししておくのも一案です。自宅を所有している人はバリアフリー化の工事もご検討ください。

3.信頼できる相談先を探す

身寄りのない独身高齢者は、何かあったときに相談できる相手にも困りがちです。今から頼れる相談先を見つけておきましょう。

弁護士などの専門家と任意後見契約を結んだり、身元保証サービスに申し込むなど、いざというときに頼れる相談先はいろいろとあります。

また行政も頼りになります。各自治体に必ずある地域包括支援センターは、高齢者のよろず相談を請け負ってくれる公的なサポート機関です。介護が必要になったときにも相談できますが、独身者の場合には本当に介護が必要になったときには自分自身で相談することができません。

老後になったら元気なうちに相談できるよう、地域包括支援センターの存在を頭に入れておきましょう。

4.終活を始める

身寄りがいない独身者は、自分の老後や死後に関する事柄も目をそらさずにしっかり見つめ、望ましいエンディングが迎えられるように準備しておかなければいけません。

終活は自分の人生をプランニングする集大成です。エンディングノートの作成や生前整理、墓探しなどの終活を積極的に実践し、人生の最後まで自分の意思を反映させましょう。

以下の記事では独身者の終活について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

5.仕事関係以外の交流先を増やす

仕事が生活の中心だった人は、定年退職すると会社関係の知り合いと交流がとだえるため社会的に孤立しがちです。

仕事とは関わりのない関係性の人と積極的に交流して、老後になっても続けられる人間関係を確立しましょう。

地域のコミュニティセンターで開催している趣味のサークルに顔を出したり、自治体のボランティア活動に参加するのもおすすめです。近隣に知り合いが多くなれば日常でもちょっとしたあいさつや対話をする機会が増えるため、何かと気にかけてもらいやすくなります。

まとめ

今回は配偶者のいない独身の人が老後になってから起こり得るリスクと、独身者が老後を楽しむためにできる対策について解説しました。

独身の生活には少しばかりの寂しさと、それを補ってあり余る身軽さがあります。今回の記事を参考にしてしっかり対策を行い、素敵な老後のシングルライフを満喫してください。

ライター紹介 | 杉田 Sugita

ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。

受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。

▶︎今すぐ無料ダウンロード!