- 夏だけでなく春秋冬にも熱中症のリスクがある

- 屋内の運動で熱中症にかかる割合は27%

- 運動すると熱中症に負けない身体作りができる

- 屋内運動時の熱中症対策を紹介

運動は、体力や筋力を向上して強い肉体を作る効果と、ストレスを発散して精神を健やかにする効果が期待できます。

心身を鍛えるためには運動を習慣づけたいところですが、運動するときには熱中症への万全な対策をとらなければいけません。

熱中症は真夏以外の季節でも、また、屋内の運動であっても起こる可能性があります。

今回は屋内で運動するときの熱中症の危険と、熱中症を予防するための対策について説明します。運動がかえって健康への悪影響にならないよう、この記事を読んでしっかり対策してください。

目次

真夏以外でも熱中症のリスクはある

「真夏じゃないのに熱中症にかかるの?」と疑問に感じた人は多いかもしれません。しかし実は、真夏でなくても熱中症にかかる人がいます。

そもそも熱中症とは、身体の中で体温を調節する機能がうまく働かず体内に熱が溜まり、頭痛やめまい・吐き気などを引き起こす病気です。真夏に熱中症にかかりやすい理由は、気温が高いために汗を大量にかいて体内の塩分量・水分量が減少するためです。

真夏以外の季節であっても、何らかの原因で体内の塩分量・水分量が減少すれば、熱中症のリスクは夏と同じように存在しているのです。

とはいえ、やはり熱中症にかかる可能性がもっとも高い季節は夏です。2025年の夏も猛暑が予想されていますので、以下の記事を読んで十分な対策を行ってください。

屋内運動時の熱中症リスクは27%

熱中症が季節に関係なく起こり得るように、どこで運動するかという場所も関係なく熱中症は起こり得ます。

日本スポーツ振興センターの調査によれば、学校における体育活動中に熱中症が発生した割合は、屋外での競技種目が73%、屋内での競技種目が27%でした。

屋外での運動の方が割合は多いものの、屋内での運動であっても熱中症の危険は避けられないということです。

参考 知っておきたいスポーツ時の熱中症対策スポーツ庁プールで運動するときにも注意

水がたっぷりあるプールで運動するときでも、熱中症には注意が必要です。

水泳はかなりハードな運動ですので、体温が上昇して多くの汗をかきます。しかしプールの水で常に汗が流されるため、自分では汗をかいたことがあまり自覚できません。

さらに、口の中や口周りが濡れていると喉の渇きが感じにくくなります。そのため水分を摂取しようとする意識が弱まり、汗で失われた水分が補給できなくなるため、熱中症にかかりやすくなります。

夏以外の季節に熱中症の危険性が増す要因

暑い夏には熱中症を予防するためにこまめな対策が必要だと、今では多くの人が知っています。

ですが、これからは夏よりも油断しがちな春・秋・冬の季節の熱中症対策を意識的にしていく必要があると言えます。

以下からは、真夏以外の季節で熱中症の危険性が高まる要因を4つ紹介します。

空気の乾燥

身体の中にある水分は、気づかないうちに皮膚や粘膜・呼気をとおして蒸発していきます。これを「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」と呼びます。

空気が乾燥すると不感蒸泄量が増えるため、体内から水分が失われやすくなります。夏に比べて湿度が低い冬場などには、不感蒸泄が原因の「隠れ脱水」による熱中症の危険が高まります。

室温の上昇

現代では多くの建物で常時エアコンが稼働されています。

施設や店舗ばかりでなく、高気密住宅のご自宅では24時間エアコンをつけっぱなしというご家庭も多いでしょう。

エアコンは空気を乾燥させ、体温を上昇させます。上記で説明した不感蒸泄がさらに増え、隠れ脱水が進行しやすくなります。

水分補給の回数の減少

気温が高い夏場には熱中症対策として水分補給しようと意識する場面が多いですが、それ以外の季節には油断しがちです。

寒い季節には身体を温めるために熱い飲みものを飲むシーンが多く、一気に大量の水分をおぎなうことは難しくなります。

こまめに水分をとっているように思っていても、実際には体内に吸収される水分量は夏場に比べてかなり減少しています。

汗をかく機会の減少

汗をかく器官となる汗腺や汗管は、使う機会が少ないとどんどん衰えます。

日常的に運動していない人は汗をかく機会が少なくなるため、汗腺や汗管の機能が衰えて、体温が上がっても汗による熱の排出がしにくくなってしまうのです。

寒い冬などには自宅に閉じこもりがちになるため、身体を動かす機会が減ります。汗をかく機会も減少し、身体から熱が排出されにくくなるため、熱中症の危険が高まります。

体温調節しにくい高齢者は熱中症対策が必須

年齢に関係なく誰でも熱中症のリスクはありますが、体温調節しにくい高齢者はさらに注意が必要です。

高齢者になると筋肉が衰えますが、実は筋肉にはおよそ75%もの水分が含まれています。身体を構成する組織や器官の中でも、もっとも水分を多く含んでいるのが筋肉なのです。

その筋肉が減ることで、高齢者の体内では水分が蓄積しにくくなります。

さらに腎機能も低下するため、高齢者は若い人に比べて尿量が多い傾向にあります。貴重な水分が尿として排出されるため、脱水症状にもおちいりやすくなり、体温が上がっても汗がかきづらくなります。

暑い夏や運動時以外でも、高齢者には熱中症になりやすい条件が揃っています。季節や屋内・屋外、状況に関わらず熱中症対策は必須です。

適度な運動習慣が熱中症を遠ざける

運動して汗をかくと熱中症になるかもしれないと、運動を遠ざけてしまってはむしろ逆効果です。

日常的に運動して汗をかくことこそが、熱中症対策として有効です。

《運動による熱中症の予防効果》

1.筋肉が増えて体内の保水量が高まる

2.汗腺・汗管の機能を正常に保つ

3.代謝が上がり熱を発散しやすくなる

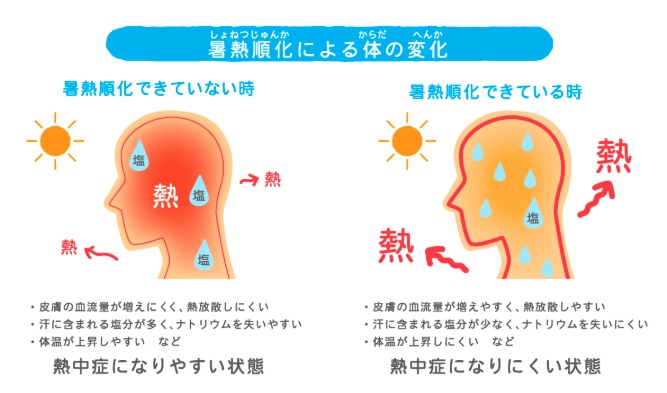

4.身体を暑さに慣れさせる「暑熱順化(しょねつじゅんか)」ができる

最後の「暑熱順化」は、熱中症対策として近年もっとも注目されている手段です。熱中症を予防しながら、そもそも熱中症にならない身体作りをしていくことが、これからの熱中症対策には有効だと考えられています。

屋内で運動するときの熱中症対策

熱中症対策のために運動しようとして、それが原因で熱中症になってしまっては本末転倒です。

上記でも説明したように屋内であっても熱中症は起こり得ますので、運動時にはしっかりと熱中症対策をしましょう。

以下からは自宅など屋内で運動するときに注意したい点を説明します。なおマンション住まいの人が自宅で運動するときには熱中症以外にも注意すべき点がありますので、以下の記事を参考にしてください。

自分の汗の量を知る

運動によってどれだけ身体から水分が失われたのかがわからなければ、補給するべき適切な水分量がわかりません。

運動する前と後で体重を測ることで、運動によって自分がかいた汗の量がどれだけなのかを明確に知ることができます。

《発汗量の計算方法》

(運動前の体重 - 運動後の体重 + 飲水量)÷運動時間

喉の渇きという感覚に頼らなくても、数字によって適切な水分摂取量がわかるため、運動する前と後には体重測定することを習慣づけましょう。

運動前に体調をチェックする

体調が悪いときには体温調節機能が低下しているため、熱中症にかかりやすくなります。また熱中症だけでなく他の健康トラブルや事故にもつながる恐れがあります。

以下の項目のうちひとつでも当てはまるものがあれば、無理に運動せず体調の回復に努めましょう。

《運動前の体調チェック項目》

・睡眠睡眠不足でないか

・体温は平熱か

・適切な時間に食事をとったか

・だるさや胸やけ、頭痛などの自覚症状はないか

・疲労を感じていないか

こまめに休憩し水分と塩分を補給する

こまめな水分補給は熱中症対策の基本です。

運動時にも忘れずにこまめな休憩をとり、水分を摂取しましょう。温度や湿度にもよりますが、最低でも30分に1回は休憩をいれてください。

また汗には塩分が含まれているため、水分と一緒に塩分補給も必要です。1リットルの水に対して1~2グラムの食塩を加えた水やスポーツドリンクを飲んだり、水と一緒に塩タブレットを噛んでも良いでしょう。なお血圧が高めで医師より塩分制限を受けている人は、あらかじめ医師に相談してください。

通気性の良い服装で運動する

通気性の悪い服装をしていると身体の熱が外に逃げられなくなるため、体温が上昇して熱中症の危険があります。

必ず通気性の良い薄手の服装で運動を行いましょう。

ダイエットのためにサウナスーツなどを着用して運動する人がいますが、サウナスーツには脂肪を燃焼させる効果はほとんどないため、ダイエット効果は期待できません。過度に脱水し熱中症になる危険が高まるため避けてください。

応急処置グッズを用意しておく

事前に熱中症対策をしていても、熱中症のリスクは完全にゼロまでにはできません。

熱中症が疑われる症状が出たときに備えて、あらかじめ応急処置グッズを用意しておきましょう。

《おすすめの熱中症応急処置グッズ》

・経口補水液

・冷却スプレー

・瞬間冷却パック

・冷やしタオル

なお冷感ジェルシートは熱中症による高体温を下げる効果は期待できません。応急処置グッズには含まれませんので注意してください。

まとめ

今回は真夏以外でも起こる熱中症の危険と、主に屋内で運動するときの熱中症対策について解説しました。

熱中症は悪化すると生命にかかわります。適切な対策をして熱中症予防に努めましょう。

ライター紹介 | 杉田 Sugita

ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。

受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。

▶︎今すぐ無料ダウンロード!