- 2025年問題・2030年問題・2040年問題は超少子高齢化社会の日本が抱える課題

- 2025年問題等により社会に深刻な影響が発生する可能性が高い

- 2025年問題等を解決するために私たちにできることがある

加速化する超少子高齢化に、多くの人が不安を感じています。

今年2025年に、ついに迎えることとなった「2025年問題」は、以前より超少子高齢化社会の課題としてよく取りざたされてきました。

しかし実際には「2025年問題」とは何の問題なのかをわかっていない人が多いようです。

今回は、いま私たちが直面している2025年問題や、2030年や2040年に起こる可能性が高い社会問題について解説します。待ったなしの課題を直視し、これから自分には何ができるかを考えていきましょう。

目次

2025年・2030年・2040年に起こる問題

日本の未来予想図は、今すぐにでも解決しなければいけない問題が山積みです。

その問題は、それぞれの問題が発生する年を頭に付けて「2025年問題」「2030年問題」「2040年問題」と呼ばれています。

2025年問題とは

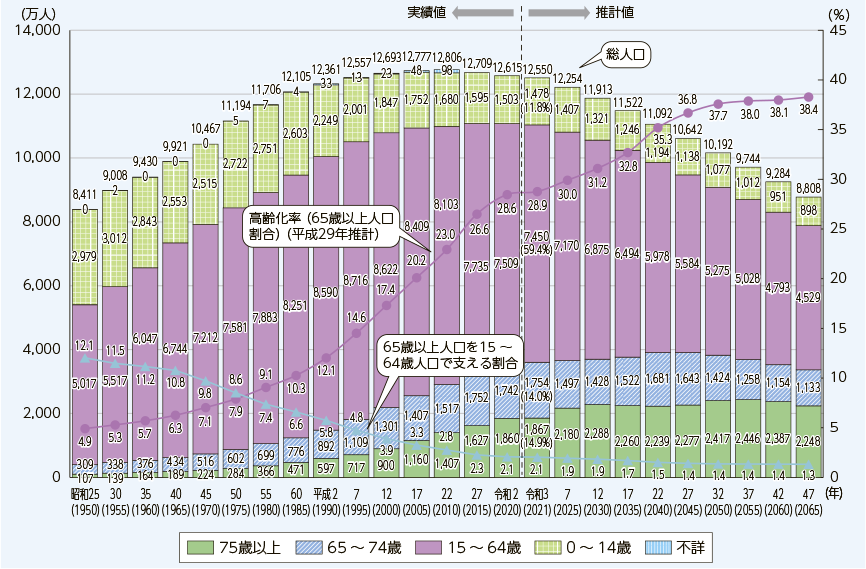

2025年問題とは、第一次ベビーブーム(1947年~1949年)の期間に生まれた「団塊の世代」が全員75歳以上の後期高齢者となることで、日本国民の5人に1人が後期高齢者の超高齢化社会に突入するという問題です。

2030年問題とは

2030年問題とは現在の少子高齢化がこのまま進んだ結果、2030年頃に表面化すると考えられている深刻な社会問題の総称です。

また2030年には日本の総人口が約1億1,700万人まで減少し、15歳から64歳の生産年齢人口が総人口の6割を切ると推計されている問題も、もうひとつの2030年問題として挙げられます。

2040年問題とは

2040年問題とは、第二次ベビーブーム(1971年~1974年)の期間に生まれた、いわゆる「団塊ジュニア世代」が全員65歳以上の前期高齢者になることで、日本の総人口における高齢者の割合が過去最大の約35%に達すると試算されている問題です。

2040年時点では、2025年に後期高齢者になった団塊の世代は存命であれば90代前半です。日本人口の大きなボリュームを占める団塊世代と団塊ジュニア世代が、両方とも高齢者になります。

何が問題?社会への影響

上記の2025年問題や2030年問題、2040年問題が起きることによって、具体的には私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか。

以下からは2025年問題・2030年問題・2040年問題による社会への影響について説明します。

人材不足が加速する

日本の生産人口が減少することにより、働き手が少なくなって深刻な人材不足になることが予想されます。

2025年現在でも人材不足は多くの会社にとって悩みの種ですが、今後はさらに人材不足が加速すると考えられています。

経営は順調でも仕事をしてくれる人材が見つからず、やむなく会社経営を断念する「黒字倒産」の増加も心配されます。

適切な医療・介護が受けられなくなる

生産人口の低下は各業界に大きな打撃を与えますが、中でも医療・介護業界にはより一層の大きな打撃が与えられることが想定されます。

高齢者は若い人よりも医療や介護を必要とするシーンが多くなります。2025年問題等よって日本に高齢者の割合が増えるということは、医療や介護を必要とする割合がそれだけ増えるということです。

生産人口の低下によって医療サービス・介護サービスを提供する人が減る反面、医療サービス・介護サービスを受けたい人は増えるのですから、需要と供給のバランスが崩れてしまいます。

病気や要介護状態になっても、人員不足のために適切な医療サービス・介護サービスが受けられなくなるかもしれません。

社会保障制度が破綻する

健康保険や介護保険の財源は、国とともに就業している現役世代が支えています。

半世紀前は65歳以上の高齢者を9人の現役世代が支える「胴上げ型社会」でしたが、2012年時点では高齢者1人を現役世代3人が支える「騎馬戦型社会」に推移しました。

このまま生産人口が低下し高齢者が増加すると、2040年には現役世代1.4人が高齢者1人を支える「肩車型社会」になると予想されています。

この状況は支える側の現役世代にとっても、国にとっても負担が大きすぎます。社会保障制度を維持するだけの財源が得られなくなり、制度自体が破綻する恐れがあります。

経済規模が縮小する

生産人口の低下による生産量の減少は、経済規模の縮小にもつながります。

人材だけでなく原材料や資金も調達できなくなる恐れがあり、縮小がさらなる縮小を呼ぶ悪循環です。

公共サービスの品質が低下する

経済規模が縮小して人や企業に収益が届かなくなると、国の収益となる税収も少なくなります。

税金は人々の暮らしを良くする公共サービスに使われています。税収がダウンすれば公共サービスに使えるお金も足りなくなり、公共サービスが充分な品質で提供できなくなるかもしれません。

また2040年にはもうひとつの「2040年問題」とも呼ぶべき、インフラ設備の老朽化が懸念されています。

日本の道路・橋・トンネル・下水道などのインフラ設備の多くは、高度成長期頃に集中して整備されました。そのインフラ設備の約75%が2040年には建設後50年を迎えることとなり、継続して利用するためには再建設や大規模メンテナンスが必要です。

人も経済も足りなくなった日本において、高度成長期と同じだけの公益事業が可能かどうかが懸念されます。

2025年・2030年・2040年問題解決への取り組み

山積みになっている日本の課題に、国も企業もただ手をこまねいているだけではありません。

さまざまな策を講じて、2025年問題や今後に予想される2030年問題、2040年問題を解決すべく取り組み始めています。

以下からは国と企業が行っている2025年問題等の対策を紹介します。

社会保障制度の改革

これまでの社会保障制度は、過去の平均寿命や出生率が続くことを前提に考案された内容となっています。

現在は環境が大きく変わっていますので、超少子高齢化社会の現代に即した内容に見直しを図っています。具体的には年金受給開始年齢の引き上げや、高齢者が納付する医療・介護保険の負担アップなどの内容が挙げられます。

これから年金をもらおうとする人や、すでに高齢者と呼ばれる世代からは不満の声も挙がっていますが、今後も社会保障制度を継続するためにはやむを得ない策と言えます。

多様な人材の活用

働き手の不足を埋めるために、各企業ではこれまで就労から除外していた層も積極的に人材として活用しようとしています。

就労から除外していた層とは、つまりは女性やシニア世代です。女性役員の任命やシニアの積極的な採用、定年延長や定年制度の範囲などの制度改革により、これまでイメージされてきた「20代後半~50代男性」以外の多様な人材が企業活動に参加できるようになっています。

多様な働きかたの推進

いろいろな立場の人が場所や時間に制限されずに就労できるよう、国や企業が多様な働きかたを推進しています。

《多用な働きかた推進の例》

・育児休暇・介護休暇の取得奨励

・短時間正社員の雇用

・副業・兼業の許可

・テレワークの推進

・時差出勤制度・フレックスタイムの導入

・ジョブ型雇用

自分が希望する働きかたが実現できる企業には人材が集まりやすいため、多様な働きかたを認める動きは多くの企業で急速に広まっています。

IT技術の活用

これまで人間がやってきた仕事をコンピューターにやらせ、人材不足の穴を埋めようとする動きも広がっています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI・ロボット技術は、特に人材不足と言われている介護業界で導入効果が高いと考えられ、国からも補助金事業などで導入を推進しています。

なおIT技術の活用は、コンピューターが人間の仕事を奪うという意味ではありません。IT・インターネット技術を活用して人間の労力を下げ、働きやすい職場環境にするための対策です。

超少子高齢化社会で私たちにできること

2025年問題を解決すべく、国や企業はさまざまな取り組みを行っています。

私たちが2025年問題等の解決に向けてできる手立てはあるのでしょうか。

以下からは超少子高齢化社会に生きるすべての日本人が、年齢や性別に関わらずできることを3つ紹介します。

健康寿命を延ばす

2025年問題等により、この先の日本では医療サービス・介護サービスを提供する人材が不足するとお伝えしました。

医療サービスや介護サービスは、心身ともに健康であれば不要なサービスです。健康維持のための定期的な検診は除き、病気にならなければ病院に行く必要はありません。

健康上の問題で日常生活が制限されず、自立した生活できる期間のことを「健康寿命」と呼びます。

すべての病気を予防することはできませんが、各人がそれぞれの生活習慣を整えて健康寿命が延ばせれば、他に医療や介護を必要としている人に適切なサービスを提供することができます。

健康寿命の延ばしかたについては以下の記事を参考にしてください。

できる限り仕事を続ける

健康上その他の理由で働けない人以外は、老後になってもできる限り仕事を続けましょう。

シニア世代の就業は、以下3つの側面で2025年問題等の対策に役立ちます。

- 生産人口増加に貢献できる

- 収入・支出の動きで経済が活性化する

- 体力や筋力が維持できて要介護状態の防止になる

以下の記事では経験を活かした老後の仕事の見つけかたを解説しています。老後の仕事に関しては他にも役に立つ記事をまとめていますので「老後」カテゴリから是非チェックしてみてください。

次世代への協力を惜しまない

2025年問題・2030年問題・2040年問題のあおりを受けるのは、主に今の若い人たちです。

これからの日本を背負って立つ若い人たちの苦労が少しでも減るよう、また2025年問題等の解決が少しでもしやすくなるよう、次世代に対する協力を惜しまず手助けしましょう。

シニア世代が若い人たちに対してできる協力のしかたはいくつもあります。子育て経験がある人が働く女性の育児を手助けしたり、これまでしてきた仕事で培ったノウハウを継承するなど、自分にはどんな協力ができるかをそれぞれ考えましょう。

仕事をリタイヤしている場合にはボランティアという選択肢もあります。シニアのボランティア事情について知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

まとめ

今回は超少子高齢化社会の日本で取りざたされている2025年問題・2030年問題・2040年問題について解説しました。

2025年問題等の対策は、もはや待ったなしです。今すぐにでも自分にできることを始めて、これからの日本を明るいものにする努力をしましょう。

ライター紹介 | 杉田 Sugita

ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。

受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。

▶︎今すぐ無料ダウンロード!