- 自然災害が多い日本では平常時から防災対策が必要

- 高齢者の生命と生活を守る防災対策をシーン毎に解説

- 避難に支援が必要な高齢者等は「避難行動要支援者名簿」に登録を

日本では、ここ数十年だけでも大きな災害がいくつも発生しています。

1995年1月の阪神淡路大震災、2011年3月の東日本大震災、そして2024年1月1日に発生した能登半島地震も私たちの記憶に新しいところです。

災害が発生したときには、体力のない高齢者は若い人よりも甚大な被害を受けやすくなります。

「もしかすると自分の住む地域でも災害が起きるかもしれない」と想定し、しっかりとした防災対策をしておかなければいけません。

今回は高齢者の防災対策について解説します。

目次

日本は「災害大国」

私たちが住む日本は、国土の地形や地質、気象などの条件により地震・津波・台風・洪水・噴火など自然災害の可能性が非常に高い「災害大国」と呼ばれています。

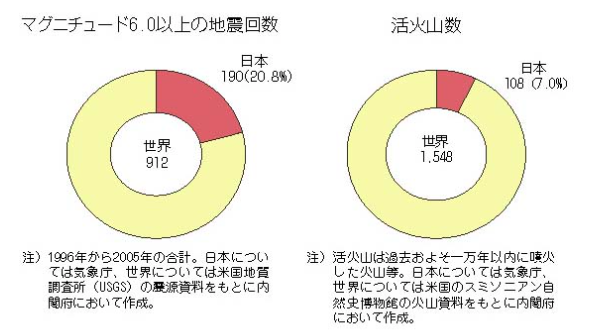

日本の地震発生回数(マグネチュード6.0以上)と活火山数だけを比較しても世界全体の中で大きな割合を占めており、豪雨・豪雪・水害などの被害も発生しやすくなっています。

画像引用:内閣府|平成18年度版防災白書「世界の災害に比較する日本の災害」

日本ではいつなんどき、どんな災害が起こるかわかりません。どんな災害が起きても生命を守れるよう備えでおく必要があります。

高齢者は「災害弱者」になりやすい

日頃から日常生活に誰かの助けを借りることが多い高齢者や障がい者は、地震などの自然災害が起きたときにも災害弱者になる可能性が高くなります。

《災害弱者とは》

災害時に自力での避難が健常者よりも難しく、避難行動に支援を要する人のこと。別名「要配慮者」

認知症の人や持病がある人、また移動や入浴・排泄・食事などに介助を必要としている人は避難所での避難生活にも大きな支障をきたし、災害関連死のリスクが高まります。

いざという事態のときには、自分の身はできる限り自分で守らなければいけません。高齢者は若い人よりもさらに事前の備えが重要です。

高齢者が今すぐできる防災対策(自宅編)

ここからは、高齢者がいざというときに備えるための防災対策をシーン別に紹介していきます。

まずは自宅にいるときに自分の生命を守り、すぐに緊急避難を開始できるよう以下の防災対策をしましょう。

家具の転倒防止

阪神淡路大震災では就寝中の人が家具の下敷きになって命を落としたり、挟まれて動けずに火災から逃げられなかったなどの痛ましい被害が発生しました。

大きなタンスや本棚は必ずL型金具や突っ張り棒などで固定し、転倒しないように固定しましょう。

動線の確保

地震による火災や津波警報などが発生した際には、速やかに自宅を出て安全な場所に避難する必要があります。

普段から床にモノを置きっぱなしにしていると、避難経路がふさがれて自宅からの脱出に時間がかかる可能性があります。また高い位置にあるガラスや陶器の置物なども、地震による落下で歩行の障害になるかもしれません。

自宅のどこにいても確実に外まで出られる動線を確保しておきましょう。

高齢者が今すぐできる防災対策(緊急避難編)

自分の住む地域で警報や避難指示が出たときに備え、今のうちから以下の2つを確認しておくことをおすすめします。

ハザードマップの確認

ハザードマップとは、災害が発生したときに危険と思われる場所を地図で示したものです。自分が住む地域ではどんな危険が考えられるかを確認できます。

複数の自治体や地域でハザードマップをまとめて確認したいときには、国土交通省が公開しているハザードマップポータルサイトが便利です。

ハザードマップポータルサイトで見たい地域を住所・地図で検索すると、その場所の洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどが地図や写真に自由に重ねて表示され、該当する自治体サイトのハザードマップ掲載ページに移動もできます。

参考 ハザードマップポータルサイト国土交通省緊急避難場所への行き方の確認

生命を守るために1秒でも早く安全な場所に移動できるよう、事前に緊急避難場所の確認もしておきましょう。

緊急避難時の指定避難場所はハザードマップでも確認できますが、地図だけでは「どうやって指定避難場所に行くか」がわかりません。

地図上で見る最短ルートでは、足腰の弱っている高齢者には難しい可能性も考えられます。

あらかじめ自宅から指定避難場所までの移動経路を実際に歩き、どのルートで行けば比較的安全にたどり着けるかを確認しておきましょう。

高齢者が今すぐできる防災対策(避難生活編)

災害により自宅が損傷を受けるなどして自宅内での生活が難しくなった人は、地域の小中学校や公共施設で避難生活を余儀なくされます。

不自由なことが多い避難生活で健康を損ねないよう、事前に対策しましょう。

非常用持ち出し袋の用意

緊急避難時や一時帰宅の際に自宅から持ってこられるよう、非常用品はあらかじめ1つの袋にまとめておくと便利です。

数日分の水や食料、簡易トイレなどが入った非常袋はいろいろ市販されていますが、高齢者の場合には以下も必要になる場合があります。必要に応じて市販の非常袋の中に忘れずに入れておきましょう。

- 老眼鏡

- 杖(折りたたみ携帯用)

- 紙おむつ

- 入れ歯ケア用品

また避難所で配給される食事は、高齢者が食べられる種類が少ないかもしれません。お粥やゼリー飲料、カロリー補助ドリンクなども入れておくと適切な栄養補給ができます。

災害用伝言ダイヤルの体験利用

家族と同居していない高齢者や、同居していてもバラバラの避難所に身を寄せることになった場合に備えて、万が一の際に家族と連絡を取り合う方法も話し合っておく必要があります。

NTTの災害用伝言ダイヤル(171)は、自然災害の発生時に提供が開始される伝言板です。NTTでは不測の事態に備えるために、あらかじめ家族や友人間で体験利用しておくことをおすすめしています。防災対策の一環として家族で体験し「万が一のときには災害用伝言ダイヤル」と相互認識しておきましょう。

参考 災害用伝言ダイヤル(171)体験利用のご案内NTT東日本高齢者が今すぐできる防災対策(在宅生活編)

内閣府による想定では、首都直下地震等が起きたときに各ライフラインが復旧するまでの目標日数は、電気が6日、上水道が30日、ガス(都市ガス)が55日とされています。

実際に東日本大震災が発生した際には、被災地でライフラインが復旧するまでに電気で6日間、水道が24日間、ガス復旧が34日間かかりました。

自宅が損壊せず在宅生活ができる人でも、ライフラインの停止により不便な生活が強いられます。以下の備えをしておきましょう。

| 電気 | ・ランタン(乾電池式) ・懐中電灯 ・モバイルバッテリー ・予備の乾電池 |

| 水道 | ・長期保存水 ・給水タンク・給水袋 ・風呂桶の水溜め ・使い捨てトイレ |

| ガス | ・カセットコンロ・ボンベ ・毛布 ・アルミブランケット |

食料や日用品もある程度備蓄しておくと避難生活の助けになります。平常時の買い物をする際に少しだけ多めに備蓄分も購入しておき、古いものから使用しておくローリングストック式の備蓄がおすすめです。

高齢者の防災対策で大切なこと

以下からは、高齢者が防災対策をする上で重要になることを3つ説明します。

家族やヘルパーの協力が必要

家具の転倒防止をするために高いところで作業をすると、誤って転倒しケガを負うリスクがあります。

家族やホームヘルパー、近隣の人などの力を借りて安全に防災対策しましょう。

早めの避難

高齢者は若い人よりも避難行動に時間を要するため、警戒レベルが1段低い段階での避難開始が指示されます。

参考 防災気象情報と警戒レベルとの対応について気象庁お住まいの地域が警戒レベル3になったら、周囲の若い人が避難を開始していなくても速やかに避難してください。また避難指示等が発令されていなくても、不安を感じたときには早めに避難や避難準備することをおすすめします

避難行動要支援者名簿の登録

要介護状態の高齢者は、災害が発生しても自力での避難が難しいと考えられます。

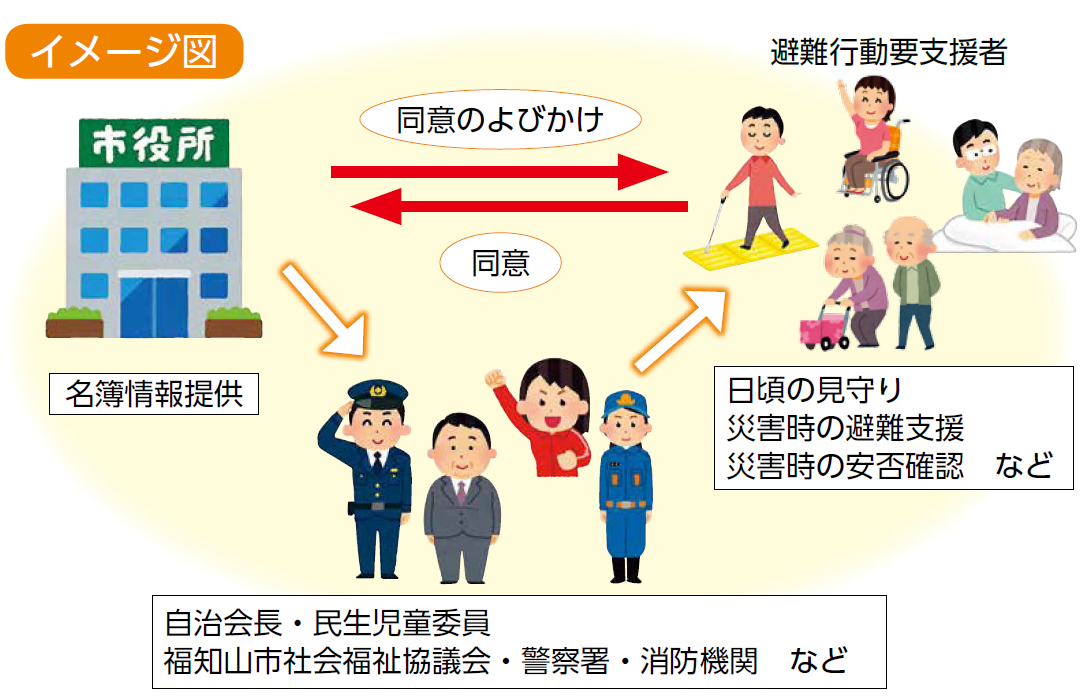

各自治体には避難行動に支援が必要な人を登録し、万が一のときに警察や消防機関、福祉協議会等と連携して要支援者が適切に避難できるよう「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられています。

画像引用:福知山市|避難行動要支援者名簿提供事業

ひとりでの避難が困難だと思われる高齢者は、名簿に登録してもらえるよう申請しましょう。申請方法はお住まいの自治体窓口へお問い合わせください。

まとめ

今回は高齢者の防災対策について解説しました。

体力が衰えている高齢者は、大きな災害の発生により心身に不調をきたしやすくなります。

十分に防災対策した上で、万が一の事態が起きたときでも冷静に身を守る行動をしましょう。

ライター紹介 | 杉田 Sugita

ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。

受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。

▶︎今すぐ無料ダウンロード!