- 紙新聞の発行数は20年前より5割以上減少している

- 新聞を読む人が減った理由はインターネットの台頭・新聞代の値上げ他

- 新聞には他のメディアよりも優位なメリットがある

- さまざまな情報メディアの特性により使い分ける方法がおすすめ

新聞を読んでいる人が年々減っているそうです。

かつては当たり前のように各家庭へ新聞が配達されていましたが、最近では新聞購読を止める世帯が増え「このままでは新聞がなくなるのでは?」とも噂されています。

今回は新聞購読数の減少について、具体的なデータをもとに検証します。

目次

新聞を定期購読する人の数が減少している

確かに新聞を購読する人は減少していますが、新聞をとっていない人が事件事故のニュースや国内情勢・世界情勢に関する情報をまったく得ていない訳ではありません。

自宅に新聞が配達されない人でも、テレビやインターネットがあれば情報は入手できます。また図書館に行けば新聞が読めるため、新聞は図書館に通って読んでいるという人もいるでしょう。

今回の記事では「新聞購読数の減少」を「朝夕に紙の新聞を配達してもらう定期購読者の減少」と捉えて説明していきます。

新聞購読数の推移

本当に新聞購読数が減少しているのか、具体的な数値により確認してみましょう。

全国の新聞社や通信社・放送局が加盟している日本新聞協会および新聞通信調査会は、それぞれ新聞の発行部数や購読状況などを定期的に調査し、結果を公表しています。

2団体の資料から新聞の購読数に関わる部分をまとめてご紹介します。

参考 調査データ日本新聞協会 参考 第17回メディアに関する全国世論調査(2024年)報告書新聞通信調査会発行部数

2024年10月時点の新聞発行部数は、一般紙とスポーツ紙を合わせると約2,661万部でした。一世帯あたりの部数は0.45部となっており、これは全世帯のうち半分程度が新聞を1紙購読している計算です。

およそ20年前の2000年には、新聞は2024年の倍以上もの発行がされていました。2000年10月時点では一般紙とスポーツ紙を合わせて約5,370万部が発行されており、一世帯あたりの部数は1.13部です。

全ての世帯が新聞を1紙購読し、一部の世帯は複数を購読している計算になります。

しかし2001年からは毎年段階的に発行部数の減少が続き、2024年の調査時には前年に比べて243万部が減少しています。

種類別

一般紙とスポーツ紙を比較した場合、2000年と2024年では以下のように発行部数が減少しています。

| 調査年 | 一般紙 | スポーツ紙 |

| 2000年 | 47,401,669部 | 6,307,162部 |

| 2024年 | 24,938,756部 | 1,677,822部 |

一般紙でも減少が見られるものの、スポーツ紙は一般紙よりも大幅に減少していることがわかります。

世代別

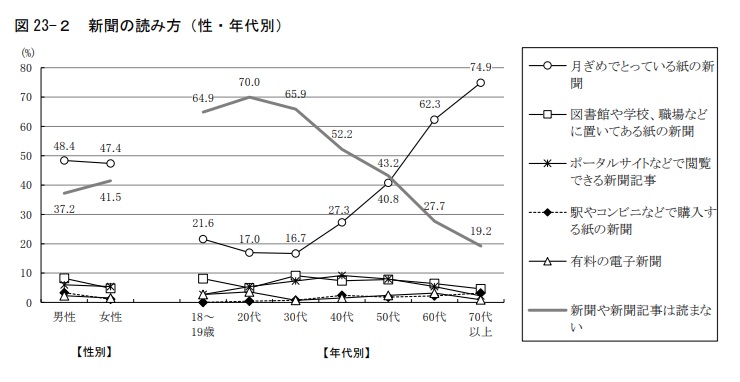

月ぎめで紙の新聞をとっている世代を比較すると、30代がもっとも低く16.7%、70代以上がもっとも高い74.9%です。

画像引用:新聞通信調査会|第17回メディアに関する全国世論調査(2024年)報告書

都道府県別

もっとも新聞発行部数が多い都道府県は東京都で2,504万部、もっとも新聞発行部数が少ない都道府県は高知県で1,526万部です。

ただし都道府県ごとに人口が違うため、発行部数だけでは普及率を判断できません。一世帯あたりの部数で見た場合には、もっとも多い都道府県が島根県で0.78部、最も少ない都道府県が東京都で0.35部となりますので、発行部数と普及率では逆転現象が起こります。

新聞の定期購読者数が減少した5つの理由

具体的な数値で見ると、新聞の定期購読者数は明らかに減少していることがわかりました。それでは、なぜ新聞を読む人は昔に比べて減ったのでしょうか。

以下からは新聞の定期購読者数が減少した理由を説明します。

テレビやインターネットで情報収集するから

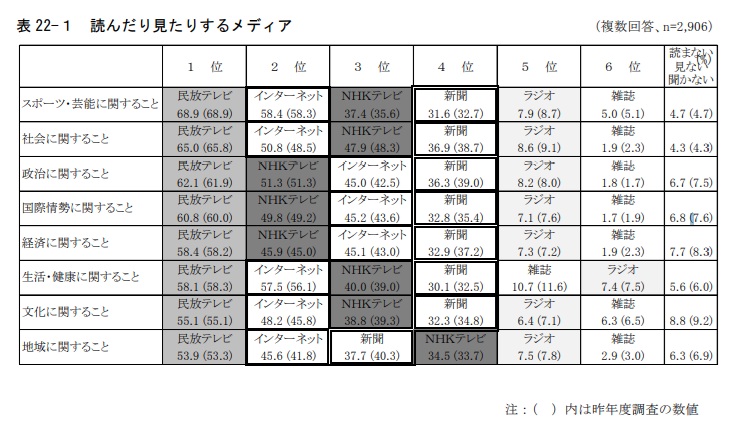

各分野の情報をどのメディアで収集するかの質問に対しては、民放テレビと答えた人がもっとも多いという結果が出ています。

政治・経済・世界情勢の分野では民放テレビに次いでNHKが多く、スポーツや芸能などについてはインターネットが第2位です。

新聞は地域に関する情報を除けば各分野とも4番目に位置しており、近年では多くの人がテレビやインターネットで情報収集しています。

画像引用:新聞通信調査会|第17回メディアに関する全国世論調査(2024年)報告書

新聞代が高くなったから

新聞を定期購読する人が減少したのは、新聞代が高くなったことも理由のひとつです。

読売新聞を例にとると、朝夕刊セットの月ぎめ料金は1994年時点で税込4,037円でした。当時の消費税率は3%だったため、本体価格は3,920円です。

その後、2019年には税込4,400円(消費税率8%)に値上げし、2025年には税込4,800円(消費税軽減税率8%)に再度値上げされています。

新聞の制作コストや流通コストが上がっているため仕方がない値上げとも言えますが、高すぎて契約が続けられないと考える人がいることも事実です。

古新聞の処分が面倒だから

新聞や折込チラシは読み終わった後、多くの自治体で資源ゴミとして扱われます。

紙は重くかさばるため、溜まった新聞は処分が面倒です。紐でしばってゴミ集積場まで持っていく苦労を考えると、いっそ新聞購読自体を止めてしまった方が楽かもしれません。

そもそも新聞を読む習慣がないから

新聞発行数が多かった頃は、各家庭に新聞がある状態が当たり前でした。

日常生活の中でなにげなく新聞を手に取る機会が多かったと言えます。

しかし新聞発行数が少しずつ減少していくことによって、自宅に新聞がある状態は当たり前のものではなくなってきました。新聞を読む習慣がないまま大人になり、その子供も新聞を読まなくなる連鎖が続いています。

高齢者は新聞の細かい文字が読みづらい

若い人に比べて60代、70代以上のシニア層は新聞を購読している割合が多いですが、シニア層の中でも新聞購読を止める人の割合は増えています。

その理由は老眼です。高齢者になると老眼が進むため、新聞の細かい文字が読めない・読むと疲れるという理由で購読を止めてしまうのです。

新聞を購読するメリット

新聞の購読数は年々減少していますが、それでもやはり新聞は世の中の情報を知るうえで適切なメディアだと言えます。

以下からはテレビやインターネットではなく、新聞を購読する人だけが得られるメリットを5つご紹介します。

情報の信頼度が高い

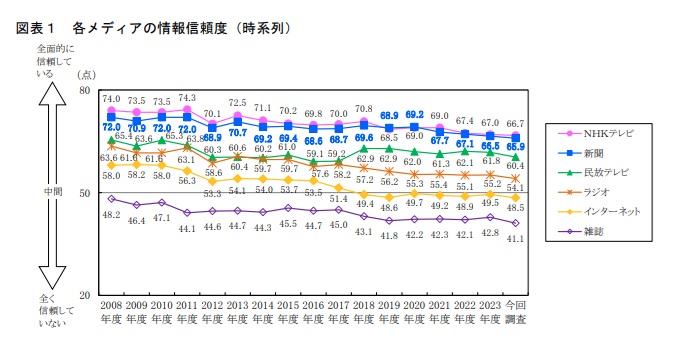

上記でもご紹介した新聞通信調査会の調査で、各メディアから発信される情報をどのくらい信頼しているかを点数付けした結果、新聞は65.9点の高評価でした。トップのNHKとはわずか0.8点差です。

インターネット上の情報への信頼度は、2008年調査時点では58.0点だったものの、その後は点数が落ち込み、2024年調査時点では48.5点まで減少しています。

画像引用:新聞通信調査会|第17回メディアに関する全国世論調査(2024年)報告書

誰でも情報を発信できるインターネットに比べて、公共メディアに類するNHKや新聞は信頼できると多くの人が感じています。

内容が脳にインプットされやすい

紙新聞を「読む」という行為は、人間の脳に情報が届きやすいというメリットがあります。

テレビが発信する情報は、視聴者が理解したかどうかに関係なく流れてしまうため、強く意識しなければ漫然と「流し見」をするだけになります。

またインターネット上のネットニュースを読むときには視覚だけが頼りになりますが、紙新聞の購読は視覚だけではありません。

紙の手ざわりや重み、インクの匂いなどを感じて無意識に五感が働くため、視覚からの情報がより強く脳にインプットされます。

見出しで内容がおおまかにわかる

新聞をすみずみまで細かく読まなくても、見出しだけを読んで何となくわかった、という経験がある人も多いのではないでしょうか。

実は、新聞はすべて読み込まなくても、ざっと見るだけで大まかな情報がわかるように紙面が作られています。大見出しや小見出しを各所に配置して、一目で全体の内容が理解できるようにしているのです。これを新聞の一覧性(いちらんせい)と呼びます。

一覧性を上手に活用することで、時間がない人でも効率よく情報が入手できます。

意外な発見がある

新聞にはニュースばかりでなく、スポーツや芸能、地域情報や生活のお役立ち情報、コラムや社説、小説や4コママンガなど、多種多様な内容が掲載されています。

もともと興味や関心がなかった事柄でも、新聞の紙面をめくる際に活字が目に飛び込んできて、意外な発見をすることになるかもしれません。

予期せぬ出会いがあるのは、新聞の大きなメリットです。

折込チラシが入る

自宅で新聞をとっている人の中には「新聞そのものよりも折込チラシが欲しいから新聞をとっている」という人もいます。

近隣スーパーの割引セール情報など、折込チラシは地域に密着した貴重な情報源です。最近ではアプリでチラシが読めるサービスなども展開されていますが、残念ながらすべてのチラシがアプリに登録されるわけではありません。

新聞に折込チラシが入ることによって、日々の生活で節約しやすくなります。

新聞とインターネットなどの使い分けがおすすめ

新聞とネットニュース・テレビニュースを比べて、どこが優れている・劣っているということはありません。それぞれのメディアに長所と短所のどちらもあり、その人ごと、シーンごとに向き不向きがあります。

それぞれのメディアの特性を見極め、状況に応じて使い分けていくやりかたがおすすめです。

おおまかな把握は紙新聞で行い、もっと幅広い視点から内容を掘り下げたい人はインターネットで複数のネットニュースを見比べてみても良いでしょう。夜のくつろぎ時間にテレビで見たニュース速報を、翌日の朝刊で読み理解を深めるのも良い方法です。

新聞だけ・ネットだけに限定せず、柔軟に使い分けていきましょう。

なお紙新聞の文字が読みづらい人や、古新聞の処分が面倒だという人は、新聞の電子版や紙面ビューアーアプリを使っての購読もおすすめです。大手新聞社のほとんどは電子版や紙面ビューアーを提供していますので、購読したい新聞社のホームページでご確認ください。

まとめ

今回は新聞購読数の減少を採り上げました。

世の中の情報を知るうえで大切なのは、媒体や手段ではありません。

情報を得ようとする知的好奇心そのものと、得られた情報が正しいか正しくないかを見極める審美眼が大切です。

新聞と他のメディアをうまく使い分け、自分に合った方法で世の中にアンテナを張っていきましょう。

ライター紹介 | 杉田 Sugita

ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。

受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。

▶︎今すぐ無料ダウンロード!